近几年,Meta推出了面向大学生群体的匿名社交产品Bump、实时互动平台Super、语音社交应用Hotline等。但由于不够接地气、没抓准用户喜好等原因,这些应用都没能掀起太大水花,最后不得不从应用商店里下架。

Hotline

据data.ai统计,2019年至2021年上半年,Meta旗下负责开发创新App的团队NPE,共上线了13款App,其中11款被关停,有10款属于社交应用,且平均生命周期均未超过2年。

事实上除了Facebook,Meta“社交帝国”的核心产品,包括WhatsApp、Messenger和Instagram,都是通过收购的方式得到的,其自身已经多年没有成功推出过创新的产品。

就在中国社交产品大力拓荒全球的几年时间里,创新乏术的Meta也试图通过“模仿”来反攻。

语音社交大火时,Facebook上线了一系列音频功能,并大力赞助播客运动,但近日又被曝停止了相关投入。短视频风靡后,Meta先后在Instagram和Facebook中上线了Reels功能,几乎直接“照搬”TikTok,但不仅没有取得明显的效果,还一直遭到外界“翻版的TikTok”的讽刺。

左:Facebook的Reels功能,右:Instagram的Reels功能

有观点认为,Meta不过是在打着创新的幌子,玩着“copy from China”的逻辑。而且,在copy的过程中,Meta并没真正掌握中国社交玩家探索全球的精髓。

星星之火正在燎原

那么,这些看似不起眼的对手,到底是如何成长起来的?

作为互联网产业的发源地,美国的技术能力曾领先全球。但经过这些年的发展,尤其是国内移动互联网市场的竞争洗礼,中国互联网厂商的技术能力逐渐和美国拉齐。

泥藕资本创始人杜欣认为,中国团队在技术和产品创新方面的能力甚至已经反超美国。“国内市场的压迫感和驱动力更强,需要有更强的创新能力才能生存下来,出海其实是这些能力的外溢,所以才能把很多自己的玩法输出出去。”

比如,国内的开发者们开创的短视频、直播打赏、灵魂匹配等产品模式,复制到海外后均获得了不同程度的欢迎。

在具体的技术领域,中国公司在视频、语音等实时互动技术(RTC)方面也占据优势。

声网社交泛娱乐产品负责人王奇告诉「霞光社」,中国的实时音视频互动技术领先海外很长时间,“举例来说,我们通过测试发现美国公司开发出的CDN技术延迟时长在2~3秒,他们并未像中国公司一样完全掌握实时互动技术”。

杜欣还看到,在区块链、web3等新的技术领域,中国的技术开发人员也展现出了很强的创造力,在相关的很多新赛道中,中国公司都会大有机会。

除了技术产品能力,多位行业人士向「霞光社」表示,运营效率也是中国公司弯道超车的杠杆。在运营效率和执行力方面,“外卷”的中国出海公司处于绝对领先全球。

“以前硅谷在我心目中是最神圣的地方,后来去美国出差,看到美国互联网公司的工作状态,坦白说都挺拉胯的,”一家出海公司创始人Harry(化名)感叹,“如果大家站在同一个起跑线上,他们真的一个能打的都没有”。

一位TikTok北美产品经理在和前Facebook员工交流时,发现了中美开发者之间的差异:中国的产品经理非常辛苦,他们每天都在调研用户需求、琢磨产品细节,甚至还要纠结logo是否完美,生怕用户有一点不满意,增加了试错成本;而美国的产品经理通常只提出需求的方向,接下来就等着研发和运营向他们反馈用户提出的功能、UI等问题,所以Facebook产品和研发的比例是1:10。

这种差异固然难以用好坏去评价,但在达成目标的效率方面的差别可见一斑。

此外,对于“全球化”这件事的理解,中美公司之间有着底层的差异,这也造成二者对于“本地化”的态度截然不同。

欧美企业基于强烈的文化自信,习惯于把欧美文化的产物,包括好的互联网产品,输出到全世界,让用户去适应产品。而中国公司会更多地从各地用户的不同需求出发,做当地用户需要的产品,即便是一款产品推广全球,通常也会在不同市场做针对性的、本土化的产品适配和运营。

曾在日本、中东、美国等市场从事社交产品运营的安娜(化名)说,每进入一个市场前,他们都会做大量的调研、沟通,甚至去当地待一段时间,充分了解和掌握当地人的文化习俗和喜好,再去做产品及运营策略。

中国出海公司普遍认为,海外市场不是一个市场,而是多个分散市场。通过技术与人文相结合的手段,深耕各个市场以吸引当地用户,同时提升留存率,极致迎合不同用户的需求,真正做到“你需要什么,我就为你提供什么”。

以Bigo Live为例,在印度市场,为了识别和匹配不同的种姓人群,他们花费了大量精力。

印度的种姓隔离严重,人们更倾向与相同阶层的人交往,在自己的社群里找到身份认同。为此,Bigo Live通过地理位置、消费水平、使用的手机品牌等等进行划分;对用户产出的内容打标签,经过一段时间的数据积累,做基础的种姓区分;尝试将小语种内容和小语种用户相匹配……最终打造出满足印度人需求的产品版本。

BIGO直播业务负责人曾表示,“我们在虚拟社会也运行着和现实一样的社会法则”,满足不同国家用户不同的需求,是其在海外多个国家成功破圈的关键。

做好“本地化”最有效的手段是在当地搭建团队,但欧美公司一般不会干这种“脏活累活”。

推出MICO、Yumy等产品的赤子城在全球多个城市落地了本地团队,由中方作为国家负责人,带着本地员工推进工作。赤子城CEO李平介绍,在落地每个市场初期,中方负责人“一个人就是一支队伍”,身兼运营、客服、HR、财务等多职。团队搭起来之后,前方会深度负责和决策当地的运营工作,搭建整个运营体系,和本土KOL对接,做好客服、审核、创作者培训等一系列工作。

美国社交公司Match Group旗下的Tinder也在美国之外的一些地区建立了团队,但从外媒为数不多的报道来看,他们做的工作会“轻”得多,大多是一些营销、Branding方面的工作。

还有人提到,在全球市场的竞争中,中国公司的商业化能力也明显领先。

游戏就是非常典型的例子。海外游戏开发者往往是先思考游戏内容,在上线游戏后再逐渐完善商业逻辑;而大多数中国厂商正好相反,他们在上线游戏前,一定已经做好了完善的变现逻辑,并且会在回收方面花大力气,所以中国游戏在全球的吸金能力也是最为出众的。

社交娱乐行业也是这样,比如“直播”就是典型的中国式吸金方式。据data.ai分析,到2025年,直播将推动价值780亿美元的创作者经济。也就是说,这种商业模式已经在全球范围内得到验证。

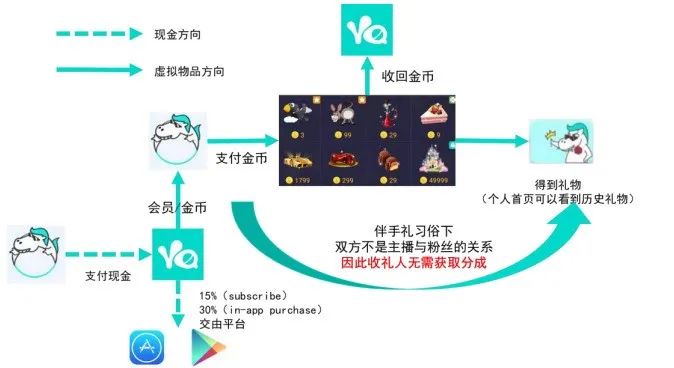

语音房的商业化玩法同样丰富。以Yalla为例,朋友们若想建立房间一起玩游戏,需要开通VIP才能实现,另外Yalla和Yalla Ludo等产品契合了中东人在Majlis中互相送礼物的习俗,用户的付费意愿明显高于一般的社交产品。

图源:中信证券

中国公司一向擅长赚钱,中国出海公司的商业化能力可以说是全球独一档。这为他们在海外的生存发展提供了重要保障,不过,也有人指出,需要警惕一些过于短视和功利的做法。

李平认为,出海企业去到一个市场,应该以十年、甚至几十年为单位,在当地扎下来,认认真真去做,而不是寻求快速、投机的方式,赚一笔钱就走。

无论如何,整体来看,中国公司打破了“一招鲜吃遍天”的全球化模式。这些看似不起眼的玩家们,通过在一个个地区的精耕细作,由点到面逐步覆盖了全球主要市场。从东南亚到中东、从日韩到欧美。

那么,中国公司还能做出下一个“TikTok”吗?在杜欣看来很有可能。有一马当先,就有万马奔腾。“海外还是一片蓝海。长期来说,我坚定看好中国互联网人才的溢出,我们一定能够给全世界用户提供最好用的产品。”

原文标题 : 那些Facebook“看不见”的对手